mercoledì, marzo 22, 2006

Le armonie… del cibo

venerdì, marzo 17, 2006

Perché l’amore è cieco e pazzo.

Ingredienti per gli involtini: 1 petto di pollo, 150 gr di pancetta affumicata tagliata a fette sottili, ½ cucchiaio di pinoli, 3 prugne secche, ½ cucchiaio di uva passa, 50 gr di ricotta, ½ cucchiaino di semi di papavero, ½ cucchiaino di semi di finocchio, ½ cucchiaino di buccia grattugiata di limone, 400 ml di vino bianco, 1 spicchio di aglio, 4 foglie di salvia, 1 rametto di rosmarino, 5 cucchiai di olio, sale e pepe.

sabato, marzo 11, 2006

Il Mavrodafne e l'Eucaristia

Clauss, insieme alla casa vinicola, costruì una piccola comunità che comprendeva una chiesa cattolica ed una ortodossa. Quasi tutti i lavoratori, insieme alle loro famiglie, vivevano in questa comunità. Vorrei sottolineare il fatto che molte delle persone delle 15 famiglie, che vivono attualmente ad Axaïa Clauss, sono discendenti di quei primi operai assunti da Clauss.

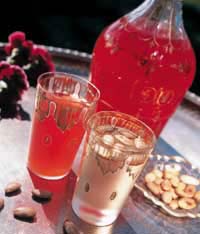

E’ un vino dai riflessi rosso rubino, con aromi di ciliegie, vaniglia, uva passa, prugne nel cognac e cioccolato, invecchiato in botti di rovere di Trieste ornate, prodotto dall’omonima qualità di vitigni con l’aggiunta di uva passa di Corinto, con il diritto di DOP solo quando la varietà Mavrodafne partecipa al vino finale in una quantità superiore al 50%. Rientra nella categoria di “vins de liqueur”, che riscalda il cuore e stimola i sensi, mentre dal primo sorso, il buon umore si dipinge sul viso. Questo si spiega, dal punto di vista enognostico, dal fatto che tra i quattro sapori fondamentali della lingua, l’aspro, l’amaro, l’acro ed il dolce, solo quest’ultimo è considerato piacevole ed accettato da tutti. Non c’è dubbio che l’accettazione da parte di tutti di un’inaspettata dolcezza al palato, rappresenta sempre una pausa nella dura quotidianità, dipingendo in modo soave e dolce ogni momento della nostra vita unico ed indimenticabile.

Per tutte queste caratteristiche, questo vino nero ha assunto un significato importantissimo per gli ortodossi, come componente principale della “metalavia”, ossia della liturgia eucaristica.

L’Eucaristia o Eucarestia (dal greco ευχαριστω, eucharisto, rendimento di grazia) è il sacramento istituito da Gesù nell’imminenza della sua morte durante l’ultima cena.

Ogni forma di vita per continuare ad esistere ha necessità di soddisfare dei bisogni fondamentali. Per l’uomo, fra quelli fondamentali vi sono il mangiare ed il bere.

“Aver fame” significa provare il bisogno del cibo, elemento indispensabile al mantenimento ed alla conservazione della vita.

“Aver sete”, significa provare il desiderio di una bevanda che ci permetta di reidratare il corpo. Si tratta di un bisogno ancor più impellente della fame, e che, se non soddisfatto, mette rapidamente l’uomo in pericolo di morte.

Pertanto, mangiare e bere, e farlo assieme ad altre persone (ossia fare un pasto in comune), sono atti essenziali della vita dell’uomo, che hanno pure un significato simbolico.

Con l’atto del mangiare interrompiamo uno sviluppo normale volgendolo a nostro beneficio: ci si nutre della vita “dell’altro”, sacrificato per noi, dato per noi.

Gesù sceglie il pane (Luca 22,19) ed il vino (Luca 22,20) come segni eucaristici perché sono elementi presenti in Pèsach, la Pasqua ebraica. Sceglie questi due elementi e li mette in relazione ai bisogni fondamentali dell’uomo: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete…” (Giovanni 6,35).

Tanto il pane quanto il vino, richiedono da parte dell’uomo un lavoro di fabbricazione che trasformi il grano in pane e l’uva in vino. Non solo nel pane e nel vino si trova una finalità introdotta dall’intelligenza e dalla fatica dell’uomo, ma sono pure elementi ricchi di tutto un simbolismo umano, familiare, sociale.

Il vino è simbolo di gioia, di forza, di festa. Occupa un posto importante nella vita sociale, sia che si tratti di “annaffiare” un evento lieto, che di brindare insieme o bere al medesimo bicchiere per significare l’unità di una coppia o di un gruppo.

Alle origini l’Eucaristia era chiamata “frazione del pane” perché per un cristiano l’Eucaristia non è solo il mangiare del pane e il bere del vino divenuti corpo e sangue di Gesù, ma il condividere un pasto simbolico, che accomuna e che riunisce.

Così, come un pasto simboleggia e sigilla la comunione e l’unità di coloro che vi partecipano, i “commensali”, ovvero persone partecipi della stessa vita, così per i cristiani è l’Eucaristia.

L’Eucaristia è tutto questo: è il sacramento che corrisponde a questa azione essenziale alla vita dell’uomo, azione che gli consente di conservare e sviluppare la sua vita; è la trasfigurazione del pasto umano, cioè del fatto di riunirsi per mangiare e bere insieme nella gioia.

Gesù istituisce l’Eucaristia durante la cena del Sèder (Ultima Cena) fatta coi suoi discepoli. Assieme ad essi sta festeggiando Pesach, la Pasqua ebraica (Luca 22, 8). Quindi l’Eucaristia è istituita durante un pasto autentico, che è contemporaneamente un pasto religioso. Ogni Giudeo, nella misura in cui glielo consentiva la sua creatività, doveva rendere personali le preghiere (di benedizione) al pasto. In questo contesto si inseriscono le parole che Gesù pronuncia sul pane e sul vino nell’ultima cena: una preghiera di lode e di benedizione rivolta al Padre. Parole che sono in stretta relazione col fatto che egli sta per dare la sua vita per la salvezza di tutti gli uomini.

Nel pronunciare queste preghiere, Gesù dice: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo” e “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati” (Matteo 26, 26-28).

Quindi il pane e il vino divenuti suo corpo e suo sangue, sono anzitutto oggetto di nutrizione e questo nutrimento è offerto ai discepoli radunati. Inoltre, il vino rappresenta il sangue di Cristo, sangue dell’alleanza versato per la salvezza degli uomini; ciò significa che l’azione salvatrice è al centro dell’Eucaristia: Gesù si dona ai suoi nel duplice segno del pane e del vino per nutrirli, per nutrirli insieme e quindi riunirli, per stringere incessantemente una nuova alleanza con loro, per liberarli da ogni schiavitù e specialmente dall’asservimento al peccato.

Poiché il sangue inoltre rappresenta la vita (Genesi 9,4) e non vi è vita senza spirito, bere il sangue di Cristo, cioè il vino dell’Eucaristia, significa fare entrare in noi lo spirito del Messia, cioè lo Spirito Santo: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.” (Giovanni 6,53-56), cioè poiché Gesù è Dio stesso, nutrirci di Lui fa entrare in noi la sua vita che è eterna.

Infine, ordinando: “Fate questo in memoria di me” (Luca 22, 19; 1 Corinzi 11, 24), Gesù fa di questo pasto (l’Eucaristia) un segno che, lungo i secoli, si è ripetuto nelle comunità cristiane: memoriale efficace della sua presenza in mezzo ai suoi, del suo sacrificio offerto a Dio per la salvezza di tutti.

Dopo questa “piccola” introduzione sul Mavrodafne e sull’Eucaristia vi propongo una ricetta il cui ingrediente principale non poteva essere altro che... il Mavrodafne.

Filetto di manzo con salsa di Mavrodafne e miele

.

.

Ingredienti: 1Kg di filetto di manzo, 1 cipolla media tagliata finemente, 30 gr di farina, 250 ml di Mavrodafne, 250 gr di miele, sale e pepe bianco, pochissimo timo e 100 ml di olio extravergine di oliva.

Tagliamo i filetti a pezzetti e li scottiamo con l’olio per pochi minuti e li mettiamo a scolare. Nell’olio rimasto soffriggiamo la cipolla, aggiungiamo i filetti, cospargiamo con la farina e spegniamo tutto con il vino. Quando la salsa si addensa, aggiungiamo il pepe ed il sale, il miele ed il timo.

Possiamo accompagnare questo piatto con patate dolci, castagne bollite, mele cotogne o mele al forno. Il vino consigliato è ovviamente... il Mavrodafne.

martedì, febbraio 28, 2006

Pane di fiori come antidoto all'antisemitismo

Lì, al binario, la vicina greca, riuscì ad avvicinarli, zoppicando, e ad augurargli un arrivederci. Per rincuorare la piccola figlia della coppia, che era la sua preferita, in quanto compagna fedele nei “viaggi” quotidiani per le strade dei sapori, le mise in mano un pezzo di pane. Un pane diverso, con un sapore di fiori. Il pane con il sapore dei fiori era l’ultimo sapore dell’amata Salonicco.

Anni dopo, in Israele, ormai nonna, narrò questa vicenda a suo nipote, che aveva trasformato in un piccolo grande cuoco, poiché ce l’aveva sempre in cucina, tra i piedi, dove si preparavano piatti esotici e si raccontavano storie, supervisionandolo ai suoi studi ed inculcandogli sistematicamente e per bene nella mente la convinzione che “tutti gli uomini sono un sangue”. Il rapporto instauratosi tra nonna e nipote, solidificato durante i loro “viaggi” nell’arte culinaria che avvenivano in cucina, era tale che la nonna si permetteva di entrare nella sua vita in modo brusco anche nelle questioni sentimentali. Il nipote, spinto dalla nonna, si trasferì a Parigi, dove divenne uno studioso della filosofia del cibo e poi a New York, dove aprì il suo primo ristorante-laboratorio.

La nonna non appena cominciò a sentire avvicinarsi la fine della sua vita, chiese al nipote un grande favore. Trovare la ricetta del pane con il sapore di fiori. L’ultimo sapore che ha avuto di Salonicco, volle che fosse anche l’ultimo della sua vita. Per il nipote, visto l’immenso amore e rispetto che nutriva per lei, sarebbe stato meglio se gli avesse chiesto di tornare in Europa attraversando l’Atlantico a nuoto. Cominciò la ricerca, andò a Salonicco e chiese in tutta la Grecia del nord se conoscessero questo pane, affidandosi anche all’aiuto di amici per cercare i parenti dell’amica della nonna. Ma niente! Tornando a New York conobbe dei greci a cui il pane di fiori era familiare. Gli promisero che in estate sarebbero scesi tutti in Grecia e lo avrebbero aiutato a cercarlo.

Le condizioni di salute della nonna iniziarono a peggiorare ed il pane non si trovava. Il nipote cominciò a pensare solo a questo. Lo sentiva come il minimo atto di rispetto verso la storia della sua famiglia. Inoltre, a fargli del male era anche il ridicolo della storia... come cuoco era diventato famoso per la sua cucina “diversa”, per le nuove ricette che aveva lanciato, per le sue idee “fresche” sui menù... e non riusciva a trovare la ricetta del pane. Inutile dire che provò di tutto. Passò interminabili notti facendo bollire delle rose, impastando l’infuso con la farina... essiccò dei gelsomini e li tagliò finemente mischiandoli alla farina... sfornò diversi pani e li mandò in aereo a Tel Aviv, ma niente! Il sapore non era quello.

In uno dei suoi viaggi in Grecia, passò da Salonicco e fece un salto in una libreria. Essendo un cuoco scettico nei confronti di gran parte dei libri di cucina, mentre guardava dei libri di fotografia, gli cadde l’occhio su un titolo “Sapori greci, il libro del pane”... lo aprì e venne fulminato dalla frase “pane di fiori”. Per pochi minuti sentì la sua testa martellare. Il fiore della ricetta dell’amica della nonna era il luppolo, famoso anche con il nome di “erba della birra”... doveva essere questo. Sapore più morbido della rosa e più pesante del gelsomino. Telefonò ai suoi amici e chiese se quella pianta si poteva trovare selvatica dalle parti di Salonicco e della Grecia del nord. Gli risposero di si! Nei giorni successivi cominciò la ricerca della pianta magica, ma ricevette la brutta notizia della morte della nonna. Fu la cosa più brutta mai capitatagli nella vita.

Durante i funerali ebraici si portano di solito dei dolci, in quel funerale però arrivarono da Atene trenta grosse pagnotte, impastate una ad una dalle mani del nipote e delle tre amiche della nonna, che erano ancora in vita. Quell’impasto, si fece come doveva essere fatto. Si raccontarono tante storie, si versarono lacrime e si rise.

Durante i funerali, una delle sue exragazze, che “grazie” alla nonna aveva lasciato, gli disse: “non sei riuscito a trovare la ricetta in tempo perché Dio ti ha punito. E questo perché non credi in niente”.

“Io? Credo! Che non credo! Credo solo nella bontà delle persone. E in nient’altro”.

“Chi era questa con cui sei uscito!” “Nonna ti prego! Non te lo permetto più! Ho venticinque anni, non puoi più comandare il mio uccello!”

“Al tuo uccello, uomo perso, comanderò finché non ti sposi. Tienilo ben presente”.

Così mi lasciai con la ragazza del funerale.

Pane di fiori

Il fiore della ricetta è il luppolo o erba della birra, pianta con un bel fiore bianco e molte foglie lungo tutto lo stelo. Una volta raccolto, lo si fa a mazzetti, e lo si secca all’aria. Attenzione non sotto il sole.

Preparazione: prendiamo una manciata di fiori secchi di luppolo e li facciamo bollire per 2 o 3 minuti in un bicchiere d’acqua. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo un cucchiaino di zucchero. Copriamo e lasciamo riposare 2 o 3 ore. Dopodichè scoliamo e aggiungiamo all’infuso della farina, tanta quanta serve ad ottenere una pastella densa. La copriamo con un panno di lana (per farla respirare) e la mettiamo vicino ad una fonte di calore. La lasciamo 3 o 4 giorni, finché non otteniamo il lievito di pane, quando sulla superficie compariranno delle piccole bollicine. Mescoliamo il lievito con 1 Kg di farina ed acqua tiepida, tanta quanta serve per ottenere l’impasto. Copriamo e lasciamo in luogo caldo per 15 ore. Questo perché il lievito di pane di luppolo non è così “forte” quindi ci vuole parecchio tempo, affinché il pane lieviti e, quando questo avviene, al massimo è cresciuto una volta e mezzo di volume. Su una tovaglia di cotone, cospargiamo un po’ di farina e facciamo con l’impasto delle pizzette. Stendiamole un po’ e lasciamole seccare all’aria girandole una o due volte. Prima che si secchino completamente, sfreghiamole frantumandole tutte. Lasciamo seccare e raccogliamo in un sacchetto di stoffa. Questo è il “trachanas di fori” che utilizziamo ogni volta che vogliamo impastare il pane. Semplicemente per ogni Kg di pane servono due manciate di trachanas che ammorbidiamo in acqua tiepida (è con questa pastella che prepariamo il pane). Attenzione il segreto, in questa ricetta, è di mantenere una temperatura costante durante tutto il procedimento. Esiste anche un modo più semplice di preparare il pane di fiori ma con il trachanas di fiori il sapore è immensamente più profondo e lascia un buonissimo retrogusto.

domenica, febbraio 26, 2006

La fame come antistrofe.

Il primo, di Sharman Apt Russel, tratta della fame: “HUNGER. An Unnatural History .” è il suo titolo (ed. “Basic Books”). Il secondo, firmato da William Leith, , è intitolato “THE HUNGRY YEARS. Confessions of a Food Addict.” (ed. “Gotham Books”). Tutti e due tentano di parlare di due argomenti taboo, della fame e dell’obesità, e tutti e due cercano di toccare i due poli traumatici della moderna esistenza.

“Esitiamo ad accettare la fame come regola”, scrive Russel. “Ci meraviglia e ci repelle ciò che fanno le persone quando hanno fame. E siamo completamente indecisi per le colpe di ognuno davanti allo straordinario alto numero di coloro che muoiono di fame nel mondo."

Non dobbiamo dimenticare che oggi nel mondo 800.000.000 di persone sono sottoalimentate, ma anche negli Stati Uniti, il Paese dell’abbondanza, un numero superiore a 30.000.000 di persone, 1 su 10, vive in condizione “di insicurezza alimentare”. In entrambe gli antipodi, le memorie di uno scrittore in sovrappeso - ornato con interviste del filosofo francese Jean Baudrillard, fatte dal famoso Dr. Atkins - di Susie Orbach, autrice del libro “Fat is a Feminist Issue”, sono in conclusione la straziante confessione: “nell’orgia della polifagia, a cui ogni tanto si da l’obeso psichicamente disturbato, la tua autostima ferita è un biglietto verso la libertà."

giovedì, febbraio 23, 2006

Le Cartellate

.

. .

.

Ingredienti: 1kg di farina, 200 ml di vino bianco secco, 300 gr di olio di oliva, 1kg di vincotto di fichi o miele, 10 gr. di sale, 50 ml di acqua tiepida, olio per friggere.

domenica, febbraio 19, 2006

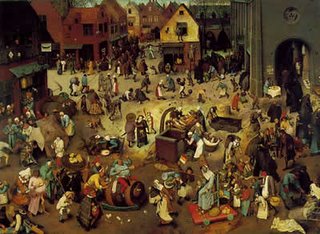

Carne vale!

Tuttavia, il Carnevale come noi lo conosciamo è invenzione del medioevo… innanzitutto nel nome: escludendo la ricostruzione etimologica più nota di carne vale (addio alla carne), si è riconosciuto che il nome attuale ha origine altomedievale. Il termine, per la prima volta riferito a questo periodo dell’anno, si trova in un atto redatto a Subiaco nel 965. Inizialmente indicava solo i giorni che precedevano immediatamente la quaresima. Poi in vista dell’imminente periodo di privazioni (non solo in ambito alimentare), la “vigilia” del digiuno divenne un periodo variabile da pochi giorni a molte settimane.

Tuttavia, il Carnevale come noi lo conosciamo è invenzione del medioevo… innanzitutto nel nome: escludendo la ricostruzione etimologica più nota di carne vale (addio alla carne), si è riconosciuto che il nome attuale ha origine altomedievale. Il termine, per la prima volta riferito a questo periodo dell’anno, si trova in un atto redatto a Subiaco nel 965. Inizialmente indicava solo i giorni che precedevano immediatamente la quaresima. Poi in vista dell’imminente periodo di privazioni (non solo in ambito alimentare), la “vigilia” del digiuno divenne un periodo variabile da pochi giorni a molte settimane.

Ma è soprattutto nell’ultima settimana (che culmina nel martedì grasso) che si concentrano i festeggiamenti… ed il consumo di carne a tutti i livelli. Il significato antropologico di questo fenomeno è il voler sottolineare l’elemento stagionale: si consumano le scorte dell’inverno, in modo tale da propiziarsi abbondanza e fertilità. Il significato assunto dalla carne era così importante che in alcune città, come Norimberga, i festeggiamenti erano assegnati alla corporazione dei macellai!

Si sviluppano, inoltre, una serie di comportamenti di tipo folcloristico, di origine precristiana, accomunati da alcune caratteristiche come l’abbondanza di cibo, la sospensione di alcuni divieti, la sottolineatura rituale del passaggio stagionale. Proprio quest’ultimo aspetto inizia a svilupparsi in modo particolare a partire dall’XI secolo. Già nel XII secolo, a Roma e a Londra, le cronache testimoniano alcune usanze pubbliche da parte di alcuni gruppi di persone, per lo più giovani, che si organizzano per ritualizzare questo passaggio, oltre che da un periodo all’altro dell’anno, anche da una determinata condizione, o classe d’età, all’altra. Il carnevale diviene quindi l’occasione per celebrare alcune forme di combattimento, a cui prendono parte varie parti di una stessa città o categorie diverse di cittadini, che si affrontano a suon di bastonate o a colpi di sassi e pugni. Queste forme di festeggiamento, inizialmente tollerato dalle autorità comunali, vengono poi pian piano regolamentate, a causa dei rischi che ne derivavano per l’ordine pubblico.

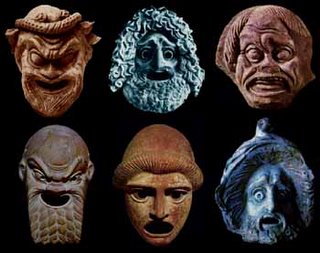

Da sempre le maschere sono connesse al carnevale… ma per quale motivo? Legata, fin dalle origini, a comportamenti precristiani poi confluiti nel carnevale (i travestimenti ferini connessi alle kalendae januarii) , la maschera assolve varie funzioni: simbolo delle forze della natura, del mondo degli animali e delle sue energie vitali, oppure del mondo dei morti (sarebbero una personificazione dei defunti, eseguita per esorcizzarli e per propiziarseli). La maschera, poiché assimila chi la porta alle sue fattezze, viene condannata dalla chiesa come idolo satanico. Condannata anche dalle autorità civili, per motivo di ordine pubblico, l’uso della maschera riesce a sopravvivere… e nel Rinascimento travestimenti e maschere diventano diffusi, specialmente nelle corti, tanto da dar vita ad uno specifico settore produttivo e commerciale (famose erano nel Cinquecento le maschere di Modena).

Una poesia del XIII secolo descrive la lotta tra due personificazioni: Quaresima, odiato dalla povera gente ed amato dai potenti, muove il suo esercito (fatto di varie specie di pesci, anguille, aringhe e balene armate di spade fatte di sogliole) contro Carneficina (Carnevale), amato dai suoi sudditi perché semina abbondanza e raccoglie intorno a sé le carni, le pietanze condite con le salse, i formaggi e le torte armate di sciabole fatte di maiali. La battaglia tra i due è cruenta e semina morte, fin quando arriva Natale in aiuto di Carneficina e lo porta alla vittoria. Per Quaresima invece c’è la condanna all’esilio, che dura un anno intero, ad eccezione di un periodo di sei settimane e tre giorni. .

.

.

Carnevale ha sempre rappresentato l’abbondanza del grasso, del cibo “che fa gonfiare il ventre e causa flatulenza”… in quei giorni circola cibo in quantità e tutti vanno in giro in cerca di frittelle e dolciumi!

Forse non tutti lo sanno, ma il Carnevale ha rappresentato per molto tempo un periodo importante nell’iniziazione sessuale maschile. Rappresentava l’apprendistato attraverso cui i giovani dovevano passare prima di arrivare al matrimonio e comprendeva tutta una serie di oscenità e scurrilità. A Rouen, ad esempio, la confraternita carnevalesca dell’Abbazia dei Minchioni stabiliva, che nei giorni di grasso, i giovani uomini avevano il “diritto di studiare e mettere a profitto l’arte di amare”.

Ma il carnevale era soprattutto mangiare fino a scoppiare. Bisognava preferire gli alimenti che avrebbero incrementato le anime-peto: quelli flatulenti come i piselli, i fagioli e le fave… Alcuni anni fa a Biella, il lunedì grasso, nel rispetto di una vecchia tradizione gastrorituale, venivano cucinati, in enormi calderoni, fino a dieci quintali di fagioli.

Il carnevale prima di morire faceva testamento, come prima di lui avevano fatto le figure dell’asino o del maiale portati in processione. In una redazione del Testamentum asini del 1470 circa, l’animale offre le parti del suo corpo agli astanti, specificando “culum do sufflantibus” (ossia ai soffiatori rituali), che dovranno preoccuparsi di ricostituire le anime-peto del mondo. Le ossa, il cranio e le pelli dovranno essere conservate in attesa che un’anima, un soffio vitale arrivi a rivivificarle. Il maiale e l’asino, tuttavia, non sono gli unici animali protagonisti di questa festa; l’orso ebbe, infatti, dal medioevo ad oggi un ruolo fondamentale nei riti carnevaleschi. In questi giorni, ad esempio, in Sardegna si svolgono diverse rappresentazioni in cui il carnevale ha la maschera dell’orso… A Fonni (Nuoro) S’Urthu viene tenuto ad una catena da due Buttudos, mentre tenta di imbrattare con la fuliggine le ragazze. S’Urthu, infine, muore ritualmente, per poi risorgere sotto i colpi di cironia (una specie di frustino allusivo del fallo) che i giovani, vestiti di nero e con i visi sporchi di fuliggine, gli danno. Anche qui ritornano i rituali di morte-rinascita e fecondità. Secondo il mito, infatti, questo animale uscirebbe dalla tana la vigilia di San Biagio, il 2 febbraio, giorno della Candelora. Durante il tempo passato nella tana, egli sarebbe stato in contatto con le anime dei defunti, di cui si sarebbe riempito la pancia, per poi “espellerle” al momento del risveglio con l’aiuto di alcune piante lassative…

A partire dal Quattrocento il carnevale subirà una serie di attacchi, soprattutto in seguito ai tentativi di moralizzazione ad opera di uomini come Savonarola e della Controriforma, perché considerata una festa troppo pagana. Ma riuscirà a sopravvivere nelle sue caratteristiche di fondo per moltissimo tempo. Sono le tendenze di questi ultimi decenni, con la scomparsa dell’incidenza della quaresima nella vita quotidiana e con l’affermazione di una cultura che non assegna più lo stesso significato alla ritualità, che hanno fatto dimenticare il senso originario del carnevale.

... e allora in attesa della quaresima festeggiamo il carnevale con una serie i dolci "grassi" e fritti della tradizione. Per iniziare, quelli che io preferisco... gli struffoli napoletani!

Struffoli

Ingredienti: 2 uova, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di olio, 1 cucchiaio di liquore strega, 1 cucchiaio di succo di limone, la buccia grattugiata di 1 limone, 450 gr di farina, 2 bustine di vanillina, 1 cucchiaino scarso di lievito in polvere, 200 gr di miele, 1 lt di olio di arachidi (per friggere).

Impastate sulla spianatoia la farina con le uova, lo zucchero, il liquore strega, l’olio, il succo e la buccia del limone, la vanillina ed il lievito. Lavorate bene l’impasto e lasciatelo riposare per circa un’ora. Fate dei bastoncini del diametro di 1 cm e tagliateli a pezzettini di ½ cm e friggeteli un po’ alla volta, in una friggitrice o in una pentola alta, finché assumono un colore dorato. Deponete gli struffoli fritti su carta assorbente. In una padella capiente fate sciogliere il miele a fuoco dolce e versateci dentro gli struffoli (e se volete un po’ di scorsette di arancia e cedro canditi). Mescolate delicatamente, con una spatoletta di legno, fin quando gli struffoli non siano ben amalgamati con il miele, che nel frattempo ha assunto una consistenza collosa. Rovesciate gli struffoli su un piatto ed aiutandovi con la spatoletta e con le mani unte di olio date la forma che volete (a corona, tonda, ovale…). Decorate con confettini colorati.

lunedì, febbraio 13, 2006

Eros, amore... ed afrodisiologia

lunedì, febbraio 06, 2006

Weekend ad Atene

Salire sull’Acropoli mi lascia sempre senza fiato, come la prima volta… attraversare i Propilei, con le sue candide colonne di marmo, suscita una grande emozione! Credi di essere tu a visitare l’Acropoli, ma in realtà è lei che ti osserva, che misura il fondo della tua anima. Quassù il vento, che non smette mai di soffiare, può raccontarti storie incredibili… di uomini grandi… e di uomini comuni, che qui hanno lasciato la loro preghiera! Solo osservando il Partenone si capisce il significato di perfezione, misura ed armonia… è il Tempio perfetto, il metro del mondo! Nonostante sia sempre popolato da una moltitudine di gente, se lo avvicini con amore, ti sembrerà deserto. E guardando la delicata perfezione delle Cariatidi posso capire come Lord Elgin, ebbro di passione, non abbia resistito al desiderio di portarsene via una.

La vista della città dal Licabetto provoca un senso di smarrimento… tutto intorno un’infinità di case bianche a perdita d’occhio… e verso ovest, come un’oasi nel deserto, l’Acropoli si staglia tra cielo e mare, che al tramonto riflettono i raggi rosso fuoco del sole e spandono un bagliore dorato che ti avvolge e ti ipnotizza... e non puoi fare a meno di smettere di guardare e di perderti davanti a tanta bellezza. Il mito racconta che Atena per la costruzione dell’Acropoli avesse scelto una roccia più alta di quella su cui sorse, ma nel tragitto da Pallene, a causa della sua ira nei confronti delle figlie di Cecrope, l’avrebbe lasciata cadere nel luogo dove ancora oggi si trova… con il nome di Licabetto.

.

. .

.

Ancora una volta non ho saputo resistere al fascino di Kolonaki, il quartiere più vivace e commerciale della città, dove tutti gli ateniesi più facoltosi fanno shopping in boutique lussuose, passeggiano lungo le strade affollate e prendono il caffè in una delle tantissime caffetterie alla moda… già perché il caffè, per il greco di oggi, è ciò che l’agorà fu per gli ateniesi dell’antichità, è un punto d’incontro, di discussione, di confronto… e di approccio amoroso.

Voula e Panagiotis

Infine, per chiudere in modo speciale il mio soggiorno, la mia amica Voula mi ha portato a visitare Capo Sounio… uno dei luoghi più belli che abbia mai visto. Il capo, all’estremità meridionale dell’Attica, si trova su un promontorio a picco sul mare… “il promontorio sacro di Atene” che Omero cita nell’Odissea! E’ qui che Egeo, disperato perché credeva suo figlio Teseo morto, si gettò nel mare, a cui fu dato il suo nome. Ed il soffio del vento, insieme al lamento delle onde che si infrangono sulle rocce, sembra che piangano ancora la sua morte. Poseidone non poteva scegliere altro luogo all’infuori di questo per costruire il suo tempio. La vista del mare e delle isole è, infatti, qui avvolta da una luce quasi surreale, che al tramonto è un’esplosione di riflessi dorati… “Quella luce accecante, così trasparente e impenetrabile, così adatta a sottolineare i contorni delle cose, ma anche ad animarli, a risuscitare l’anima segreta…” come dice Franco Loi.

.

.

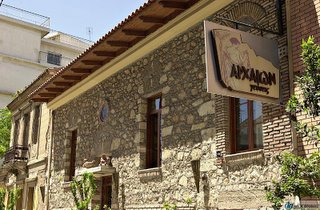

Durante il soggiorno ad Atene non potevo non fare una passeggiata nella Grecia dei sapori di 2500 anni fa, con le specialità più rinomate dell’epoca, adattate all’oggi con grandissimo successo e che dimostrano inequivocabilmente il diacronismo dell’antica cucina greca.

venerdì, gennaio 20, 2006

Invenzioni e cucina

Maria, non ha scoperto il doppio bollitore solo per preparare le sue creme senza che loro impazziscano, o per far sciogliere il cioccolato senza che si alteri la sua composizione, o per riscaldare i suoi cibi senza distruggerne il sapore, ma per facilitare il suo lavoro in laboratorio.

Della “madre dell’alchimia” ci parla Zosimo da Panapoli d’Egitto, alchimista, che scrisse in greco il manuale più antico di alchimia. Zosimo, visse cinquecento anni dopo Maria, quindi le informazioni sulla sua vita sono coperte dalla nebbia del mito che… si è addensata con il passare del tempo, in quanto più tardi si è conferita all’alchimia un carattere metafisico, che inizialmente, all’epoca di Maria l’ebrea, non aveva…

Ingredienti: 1 tazza di riso jasmine, 1 cucchiaio di scorza di limone grattugiata, 2 tazze di acqua, 2 tazze di latte, ¾ di tazza di zucchero, 2 uova intere e 2 tuorli, 1 tazza e mezzo di panna da cucina.

Ingredienti per la salsa: 1 tazza di zucchero, ¼ di tazza di acqua, ¼ di tazza di succo di limone tiepido.

Fate bollire a fuoco basso il riso con la scorza grattugiata di limone, l’acqua e metà della tazza di zucchero mescolando continuamente per circa 20 minuti finché il riso assorba tutta l’acqua. Aggiungiamo metà della tazza di latte, finché anche questo venga assorbito. Ripetiamo con il resto del latte e togliamo dal fuoco.

Mescoliamo le uova intere, i tuorli ed il quarto di tazza di zucchero avanzato. In una casseruola media facciamo bollire la panna a fuoco medio. Dopodiché lentamente e con attenzione aggiungiamo un po’ di panna calda nel recipiente con le uova e lo zucchero, per intiepidirlo un poco per non fare impazzire la crema quando lo trasporteremo nella casseruola con la panna calda. Mescoliamo nella casseruola media la panna, nelle quale abbiamo aggiunto la crema. Facciamo bollire per 2 o 3 minuti finché non si addensi.

Mescoliamo poi la crema con il riso molto bene e versiamo tutto in delle cocottine e deponiamole in una teglia, che avremo riempito di acqua calda. L’acqua nella teglia deve raggiungere la metà dell’altezza delle cocottine. Mettiamo in forno preriscaldato a 180° e facciamo cuocere per 45 minuti. Togliamo le cocottine dal bagnomaria, facciamole raffreddare e la mettiamole in frigorifero.

Per la preparazione della salsa, mescoliamo lo zucchero con l’acqua in una piccola casseruola e facciamo cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti. Lo sciroppo lo mescoliamo solo all’inizio e poi lo lasciamo, perché c’è pericolo che cristallizzi. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo il succo di limone tiepido. Mescoliamo molto bene. Rimettiamo la casseruola sul fuoco per pochi minuti, finché lo zucchero non si scioglie completamente e la togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente.

Per servire togliamo il budino dalla cocottina, deponiamolo al centro del piatto e cospargiamolo con la salsa.

domenica, gennaio 15, 2006

Pandelis... e il Mantì

La storia di questo ristorante ha inizio un secolo fa. All’inizio del 1900 il signor Pandelis, un greco di Costantinopoli, innamorato dell’arte e della qualità delle materie prime, decise di aprire il suo strettissimo ristorante nel vecchio mercato del pesce. Così sorge una personalità culinaria, sinonimo del gusto della cucina costantinopolitana. Dopo un cammino brillante nel corso dei decenni, tre ristoranti con fama internazionale, Pandelis si stabilisce definitivamente nel 1955 nella sua posizione attuale, sopra il mercato egizio delle spezie (Misir Carsisi), alla fine del ponte di Galata, all’ingresso del golfo del Corno d’Oro. L’edificio che ospita il ristorante fu costruito nel 1664 sui resti del mercato coperto bizantino, chiamato “Makra Emvolos”, ma acquisisce il nome odierno di mercato egizio delle spezie (Misir Carsisi) nel XVIII secolo, dopo che vi furono aperti dei negozi i cui prodotti venivano principalmente dall’Egitto.

.

.

Gli orribili eventi del 6 e 7 Settembre del 1955 (durante i quali tutti i cittadini turchi di origine greca subirono saccheggi, furti e maltrattamenti) colpirono in modo grave ed irreparabile il signor Pandelis e il suo ristorante. Il suo dolore e la sua delusione per la perdita dei sacrifici di tutta una vita e per l’ingratitudine di tutti coloro che lui aveva servito, lo portarono a lasciare tutto e a tornare in Grecia. Il prefetto e l’allora sindaco di Costantinopoli decisero che un capitolo così importante della cucina della loro città non poteva chiudersi così. Gli offrirono quindi il primo piano, sopra l’ingresso, del bazaar egizio con una vista sia sul mercato che sul golfo, sul ponte e sul Bosforo. Da allora funziona come il principale punto di attrazione del turismo culinario della città e la sua fama si è diffusa nuovamente in tutto il mondo.

Da allora ha brindato innumerevoli volte con il suo bicchiere da raki con primi ministri, capi di stato, re, ministri, scrittori, poeti, attori, ma anche con comuni buongustai, commercianti della piazza, ma soprattutto con amici… “i miei amici e la soddisfazione che gli offro equivalgono per me a tutto il denaro del mondo” diceva. Non è mai diventato ricco e la sua vita iniziava e finiva con il suo lavoro. Era qui che Mustafa Kemal Atatürk si incontrava con i suoi amici e chiacchierava ore ed ore. Ed è sempre a Pandelis che Eleftherios Venizelos nel 1933, quando venne in Turchia per firmare l’accordo di pace, regalò la sua tabacchiera d’oro.

Capelli bianchi come il cotone, sopracciglia folte, mani d’artista… questo è Pandelis, che passa lui stesso dal servire alla cucina, ove come mago del medioevo aggiunge sapore, colore, profumo alle sue “composizione” e nel contempo litiga con i suoi aiutanti, da ordini ai suoi camerieri e scherza con i suoi clienti.

.

.

Pandelis non è un cuoco, ma è un artista che unisce conoscenze, voglia, inventiva, audacia ed ispirazione nel mescolare gli ingredienti! Nessuno mai ha dubitato che da Pandelis avrebbe mangiato quanto di più squisito quel giorno si potesse trovare sul mercato di Costantinopoli e lui con cura unica avrebbe preparato… spigola al cartoccio, pollo di primavera, borek di melanzane, agnello al forno con puré di verdure, puré di melanzane con pezzetti di carne di vitello al sugo, ineguagliabili dolci e kourabiedes di mandorle con burro fresco… per un totale di ottanta piatti, che costituiscono il suo menù, che va sempre di pari passo con i prodotti di stagione. Fino al momento in cui la vecchiaia lo ha dominato, lui personalmente sceglieva ogni giorno, di prima mattina, i pesci più freschi, le carni migliori e la verdura più viva dai carri o dai camion, prima ancora che scaricassero. I suoi piatti sono stati definiti “sinfonie di gusti” e lui stesso “rettore dell’arte dell’accademia del gusto”. La sua cucina rappresenta una “scuola” di gastronomia ed un esempio tipico di cucina della tradizione ottomana di origine greca. I rappresentanti più famosi della odierna cucina turca definiscono Pandelis un maestro ed il più grande conoscitore di sapori della Turchia del XX secolo.

Dopo questa narrazione storica, parlerò del piatto di Pandelis che più mi aveva colpito e che avevo ordinato perché da tempo non mangiavo la pasta. Si chiama Mantì ed è una “versione” turca dei ravioli.

Mantì vuol dire “vestito corto” ed era un piatto molto amato dai greci di Costantinopoli. Facendo una ricerca su questo piatto, ho trovato un racconto colorato, frutto dei ricordi di un bambino per il suo piatto domenicale preferito… “stendevano la pasta, lasciandola abbastanza spessa, la tagliavano a quadrati di 4 0 5 cm di lato e mettevano un cucchiaio di carne macinata precedentemente preparata, in ognuno dei quadrati, chiudendo le due estremità e formando delle barchette, che ponevano sul sinì (teglia con il bordo basso) e mandavano al forno. Quando le barchette stavano per cuocersi le bagnavano con il brodo di ossa, che avevano preparato prima a casa, cosicché cuocendo lo assorbissero tutto. Portato a casa, si metteva il sinì al centro del tavolo ed ognuno prendeva con la mano una barchetta augurandole un buon viaggio nelle onde del suo intestino”.

Ci sono due versioni di mantì, una con yogurt e l’altra con succo di melagrana.

Mantì con succo di melagrana.

Ingredienti per la pasta: ½ kg di farina di grano duro, 1 uovo, 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaino di aceto, 1 cucchiaino di sale ed 1 tazza di acqua tiepida.

Ingredienti per il ripieno: ½ kg di carne macinata di manzo, 1 cipolla, 1 ciuffo di prezzemolo, 80 ml di cognac, 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaino di sale, una presa di pepe, una di cannella ed una di chiodi di garofano in polvere.

Ingredienti per il brodo: 3 bicchieri di acqua, carne con il suo osso (che potete sostituire con due dadi di brodo di carne a cui aggiungerete 1 cucchiaio di burro), sale e pepe.

Ingredienti per servire: succo di 4 melagrane.

Preparate la pasta, che poi cospargerete di farina e coprirete con uno strofinaccio umido e lascerete riposare per un’ora. Stendetela fino a quando non abbia lo spessore di mezzo centimetro, tagliatela in strisce di 10 cm di larghezza e poi ogni striscia in quadrati.

Preparate il ripieno, facendo soffriggere in una casseruola la cipolla tagliata finemente con la carne macinata ed aggiungendo il prezzemolo, il sale, il pepe, la cannella, i chiodi di garofano ed il cognac. Toglietelo da fuoco non appena avrà assorbito tutto il sugo.

Riempite i quadrati di pasta con un cucchiaio di ripieno e chiudete o come raviolo o come barchetta, unendo insieme le due estremità.

Fate bollire per tre minuti i ravioli o le barchette nel brodo di carne, che avrete preparato prima, e trasportateli delicatamente in una teglia imburrata e preriscaldata. Mettete in forno caldo a 180° per cinque minuti.

Nel frattempo versate il succo delle 4 melagrane in un tegame e lasciatelo cuocere finché non si riduca della metà, dopodichè versatelo in una ciotola e mettetelo in frigorifero

Il piatto va servito con questo concentrato, messo separatamente o cosparso sui “ravioli”.

Mantì con lo yogurt

La ricetta originale proviene da Cesarea ed è in questo modo che preparano il Mantì a Costantinopoli.

.

.

Ingredienti per la pasta: ½ kg di farina di grano duro, 1 uovo, 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaino di aceto, 1 cucchiaino di sale ed 1 tazza di acqua tiepida.

Ingredienti per il ripieno: ½ kg di carne macinata di manzo, 1 cipolla, 1 ciuffo di prezzemolo, 80 ml di cognac, 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaino di sale, una presa di pepe, una di cannella ed una di chiodi di garofano in polvere.

Ingredienti per il brodo: 3 bicchieri di acqua, carne con il suo osso (che potete sostituire con due dadi di brodo di carne a cui aggiungerete 1 cucchiaio di burro), sale e pepe.

Ingredienti per la salsa: ½ Kg di yogurt stranghistò, 3 spicchi di aglio schiacciato, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaino di aceto, 1 cucchiaio di paprica dolce, 1 presa di cumino in polvere, una presa di menta essiccata.

Preparate la pasta, che poi cospargerete di farina e coprirete con uno strofinaccio umido e lascerete riposare per un’ora. Stendetela fino a quando non abbia lo spessore di mezzo centimetro, tagliatela in strisce di 10 cm di larghezza e poi ogni striscia in quadrati.

Preparate il ripieno, facendo soffriggere in una casseruola la cipolla tagliata finemente con la carne macinata ed aggiungendo il prezzemolo, il sale, il pepe, la cannella, i chiodi di garofano ed il cognac. Toglietelo da fuoco non appena avrà assorbito tutto il sugo.

Riempite i quadrati di pasta con un cucchiaio di ripieno e chiudete o come raviolo o come barchetta, unendo insieme le due estremità.

Mettete i “ravioli” in una teglia imburrata e preriscaldata. Mettete in forno caldo a 180° per trenta minuti circa. Lasciateli raffreddare. Versateci sopra il brodo bollente ed appena lo assorbono (5-10 minuti) versatevi sopra la salsa di yogurt, che avrete preparato in precedenza mescolando insieme lo yogurt con gli spicchi di aglio, il sale, l’olio, l’aceto, il cumino e la menta, e cospargeteli con la paprica dolce.

giovedì, gennaio 12, 2006

...ancora sulla melagrana

Ingredienti: 300 gr di lattuga finemente tagliata, 250 gr di olive verdi, 2 pomodori di media grandezza, 4 cipollotti, 1 aglio fresco (a piacere), ½ tazza di noci tritate, i chicchi di ½ melagrana, 4 cucchiai di Ξινό ροδιού (vedi ricetta seguente) o 5 cucchiai di limone, 1 o 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe nero macinato fresco.

Ingredienti: 300 gr di lattuga finemente tagliata, 250 gr di olive verdi, 2 pomodori di media grandezza, 4 cipollotti, 1 aglio fresco (a piacere), ½ tazza di noci tritate, i chicchi di ½ melagrana, 4 cucchiai di Ξινό ροδιού (vedi ricetta seguente) o 5 cucchiai di limone, 1 o 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe nero macinato fresco.

Lo Ξινό ροδιού (letteralmente in greco “Aspro di melagrana”) può essere utilizzato al posto dell’aceto per condire le vostre insalate.

Ingredienti: 15 melagrane mature, 2 melagrane acerbe, 3 cucchiai di succo di limone, 1 cucchiaio di succo di arancia, 1 cucchiaino di aceto ed 1 cucchiaino di zucchero.

Raccogliete i semi ed ottenete il succo delle melegrane seguendo i consigli del post del. Versate il succo in una casseruola insieme allo zucchero, all’aceto, al succo limone e a quello di arancia. Fatelo bollire a fuoco alto finché diventa denso e di colore scuro. Lasciatelo raffreddare e travasatelo in una bottiglia di vetro. Conservate in frigorifero. Si conserva tranquillamente per un anno.

Sciroppo speziato di melagrana.

Ingredienti: 4 o 5 melagrane mature, 1 tazza di zucchero, due semi di anice stellato, 1 noce moscata, 1 pezzo di masticha, e alcune mandorle pelate per decorare.

Raccogliete i semi ed ottenete il succo delle melegrane seguendo i consigli del post del. Versate il succo in una pentola, insieme allo zucchero e alle spezie. Fate bollire a fuoco alto per 10 minuti. Lasciatelo raffreddare e colatelo per eliminare i residui delle spezie. Versatelo in una brocca ed aggiungete acqua in base alla liquidità che desiderate. Va servito freddo, decorato con le mandorle tagliate a fettine sottili.

domenica, gennaio 08, 2006

Il pudding di Noè